18.9.8~9 (여행 마지막날)

어제 새벽부터 움직인 탓인지 역시 피곤함을 어쩔수가 없어서 아침에 눈을 뜨니 어느덧 벌써 8시 . 마지막날 아쉬우니 아침일찍 일어나면 나가서 산책이라도 할까했던 어제의 마음은 어디로 가고 짐도 싸지 않고 잠이들었다. 삼일동안 갖고다니던 맥주캔을 집에가져갈순없어서 어제 늦은 밤에 기껏 얼음을받아와 얼음바스켓에 묻어둔 것도 먹지 않고 잠이 들어버렸던 탓에, 일어나니 그 맥주캔이 바스켓 속 녹은 물 가운데 둥둥 떠 있다.

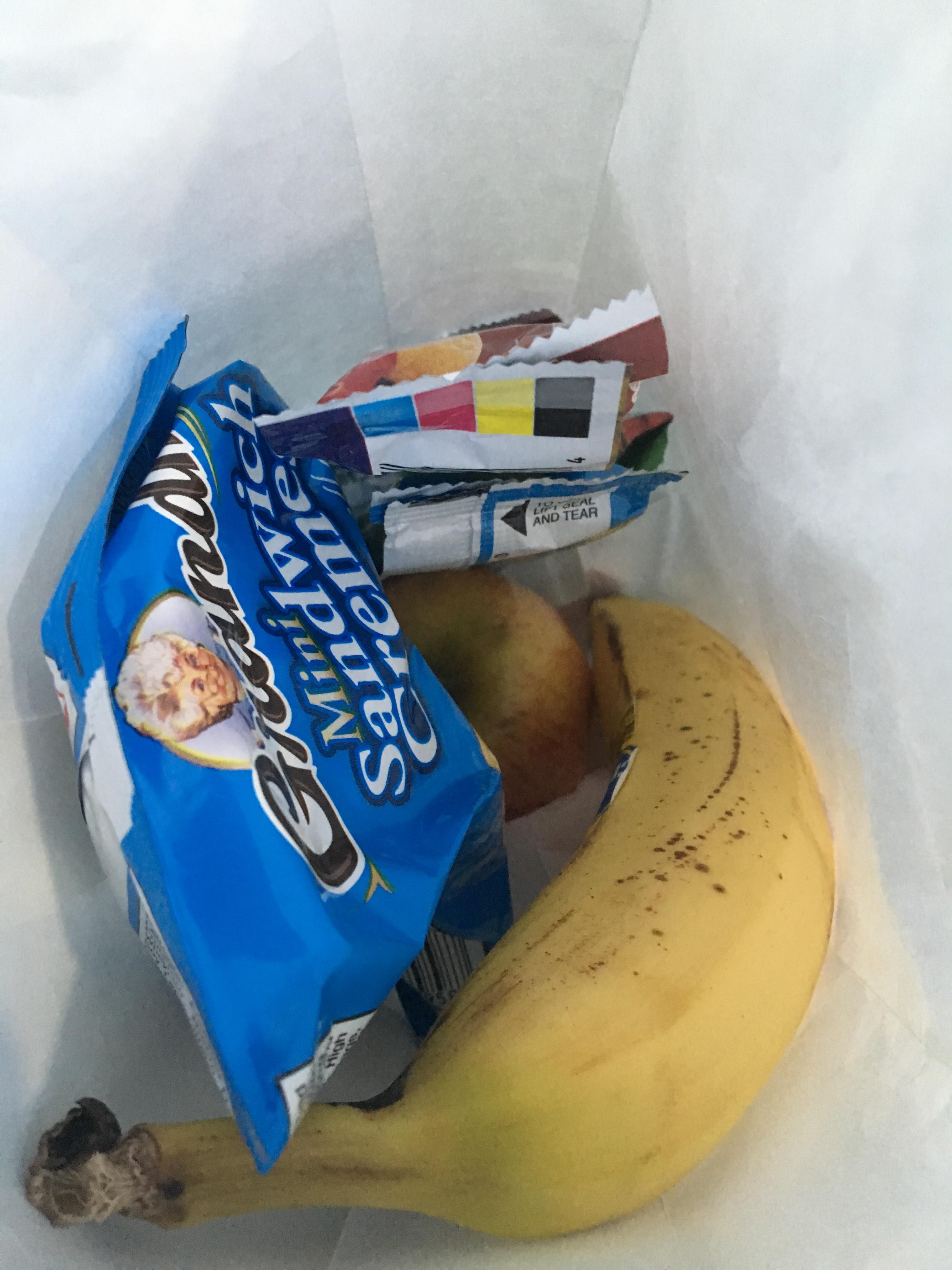

아침을 먹을 시간도 없어서 나갈 준비를 하며 어제 투어에서 나눠준 간식 봉지를 털었다. 바나나 한개, 사과두개 , 시리얼바와 젤리가 들어있다. 급한대로 바나나를 하나 나눠먹고 나머지 간식이 든 종이봉투는 배낭에 구겨넣었다. 늘그렇듯 돌아가는 짐을 싸는 건 떠나올때보다 훨씬 쉽다. 입을 옷 한벌만 빼고 그냥 전부 캐리어에 넣어버리면 그만이니까. 이럴때 보면 많은 선택지의 존재가 현대인을 피곤하게 한다는 게 사실이다. 불필요한 건 줄이고 없애서 내 옷장도, 내 마음도 가볍게 해야한다.

몇년전부터 느낀점인데 여행지에서는 계속 이동해야하기 때문에 계속해서 정돈하고, 불필요한 건 잘 버리게 된다. 어렸을적에는 나중에 본다고 영수증도 일정도 지도도 팜플렛도 못 버리고 모두 모았지만, 어느순간부터는 이것조차 나중에 정리해야하는 숙제가 된다는 사실을 깨닫고 과감히 정리하게 되었다. 죄다 쌓아놓기만 하면 정작 중요한 걸 할 시간과 중요한게 무엇인지 고민할 시간이 줄어들게 된다.

체크아웃을 하고 캐리어를 끌고 파월역으로 와서 바트라는 지하철을 타고 공항으로 향했다. 샌프란에서 처음 타는 철도인데 빠르고 사람도 없고 쾌적하고 밖도 잘 보이고 무엇보다 의자가 편안하다. 짐놓을 공간이 없는것은 좀 아쉽지만, 우등버스처럼 한줄에 일인석 이인석이 있는 구성도 좋았다. 어느 자리이든 앉고싶게 탐이 난다는 건 자리의 공간 구성이좋다는 뜻이다. 어떤 탈것에는 어디에도 앉기 불편하여 ‘최대한 불편하지 않는 자리’ 를 고르는 경우도 있으니까.

공항에 도착해 수속을 하고 수하물을 부치고 검색대로 들어가기 전, 마지막으로 잠시 밖에 나왔다. 파란 하늘에 상쾌한 공기가 가득하다. 떠나는 날 이렇게 파란 아침하늘을 처음 보여주다니 뭔가 억울하다. 여행을 시작한 일주일전 비행기가 착륙할때부터 흐린 날씨에, 적어도 매일 아침은 흐렸었는데 마지막 오늘은 침대에서 눈을 뜰때부터 하늘이 맑았다. 아쉬움이 없다면 거짓말이다. 그러나 한국의 하늘도 하늘이고 , 이곳의 하늘 역시 지구가 조금 움직인 것에 불과한, 8시간이 지난 똑같은 하늘인데 무엇이 달라 이렇게 이국의 하늘만을 사진을 찍고 아쉬워 하는가. 내가 오래도록 머물러 있는 곳이 더욱 더 아름답고 깨끗해지기를 바라는 마음을 키워야할 것이다.

공항안에서 마지막 남은 미련을 털어버릴 쇼핑을 좀 하려고 했는데 예상외로 여긴 쇼핑할 거리가 너무 없어 당황했다. 샌프란시스코 냉장고 자석도 사려고 했고 부족한 걸 더 구경하고 싶었는데 워낙 마땅한게 없어서 그냥 슬슬만 돌아보았다. 그래도 돌아가면 환전이 안되는 동전은 적어도 모두 써야하기 때문에 꺼내어 세어봤더니 2.05불. 자판기가 눈에 띄어서 자판기에서 적당한 친구를 물색했다. 마침 야채맛 썬칩이 2불이라서 이것으로 결정. 게이트 입장을 기다리며 앉아 후딱 해치워버렸다.

면세점이란 곳이 워낙 기본 비싼 것을 세금을 깎아주는 거라(싼건 아예안파니까) 여기서도 막 사다보면 생각보다 많이 쓰게되는데, 지금 나처럼 돌아가는 여행객의 아쉬움을 자극하여 매상을 올리기 위한 최적화된 시스템이란 생각도 든다. 물론 사려던 적절한게 있으면 사도좋지만 그렇지 않으면 물질에 바꾸는 마음이란 그저 낭비일 뿐이지. 다먹고 빈봉지만 덩그러니 남은 썬칩이 문득 대견해보인다.

비행기에서 ‘부르고뉴, 와인에서 찾은 인생’을 보았다. 프랑스 남부의 찬란한 태양과 녹색 노란색 붉은색 들판의 잘 정렬된 나무들이 등장했는데 푸르고 가지런한 모양새를 보는건 언제나 눈이 호강하는 기분이 든다. 실제로 찾아가 실물을 보는 것도 물론 좋지만, 어느 시기보다 아름다운 계절과 시간과 각도들을 고심해 골라담았을 영화감독들의 심미안을 같이 향유하는 것도 감사할 일이다. 스토리가 특별히 짜임새가 좋거나 컷마다 치밀한 구성을 이룬 느낌은 없었지만 오히려 그 남매들의 인간적인 부족한 부분들, 소소한 갈등이 일어나지맘 큰 상처없이 서로 함께 일하며 마음으로 보듬는 느낌의 그런 해결이 좋았다.

한숨 자고 일어나 KAL 클래식을 틀었다. 음량을 높이고 이어폰을 꽂은뒤 일기를 쓰니 찌릿하던 두통이 사라지고 마음이 가벼워지는 기분이다. 오랜만에 듣는 나부코의 히브리 노예들의 합창이나 도니체티의 남몰래 흐르는 눈물 같은 걸 들으니 반갑기도 하고, 바흐의 무반주 첼로곡 모음집 같은건 이렇게 예민해진 신경에 정말로 특효약인듯 하다. 계속 넘어가던 리스트의 노래들 가운데 어디선가 들어본 멜로디에 고개를 들어보니 바흐의 코랄전주곡 “눈 뜨라고 부르는 소리 있어” 이다. 콜미에서 엘리오가 피아노로 치던 노래. 배우가 연주하던 곡이라 곡목은 처음 접했다. 하프시코드인지 피아노와 느낌은 조금 다르지만 성가같은 특유의 분위기가 좋다. 이런 곡들을 하나씩 건지는 건 마음속 보물을 하나씩 쌓는 기분이다.

16:37 드디어 비행기가 착륙했다. 유심칩을 갈아끼고 핸드폰을 켰다. 노란색 앱에, 빨간 숫자동그라미들이 보인다

'Travel > USA : California' 카테고리의 다른 글

| 미서부 20 - 요세미티2, 자이언트 세콰이어숲 트레킹 그리고 마지막 밤 (0) | 2022.11.14 |

|---|---|

| 미서부 19 - 요세미티 첫번째. 나무의 바다, 바위 능선 (1) | 2022.11.11 |

| 미서부 18 - 데이투어 가이드란 (요세미티 가는 길) (0) | 2022.11.07 |

| 미서부 17 - 안개 낀 금문교 (0) | 2022.11.05 |

| 미서부 16 - 피셔맨즈 와프, 피어39, 트램 (0) | 2022.11.02 |